杨国伟教授研究组首次观察到单个全介质纳米颗粒可见光区Fano共振

杨国伟教授研究组最近在全介质纳米光子学材料研究中取得重要进展,相关成果发表在纳米科学权威学术期刊Small。

Fano共振是一种可以产生非对称线型的散射共振现象,其源于离散态与连续态之间的相互干涉。迄今为止,Fano共振已经在光子晶体、等离激元结构和超表面等纳米结构中得以实现。其中,等离激元结构的Fano共振通常是由于电偶极和电四极或更高阶电共振模式之间的远场干涉形成的。近几年,全介质纳米结构的兴起为Fano共振的产生提供了一个新平台,因为它能够同时激发电和磁的Mie共振模式,利用电磁共振模式之间的相互干涉实现Fano共振。虽然2015年,杨国伟教授研究组在国际上首次实验观察到了高折射率全介质纳米硅球二聚体产生的Fano共振(ACS Nano, 2015, 9, 2968-2980),然而,由于单个高折射率全介质纳米球所激发的电偶极与磁偶极共振模式在光谱上相互分离,因此限制了这两种模式之间的干涉,从而导致至今人们仍无法在单个高折射率全介质纳米颗粒中实现Fano共振。

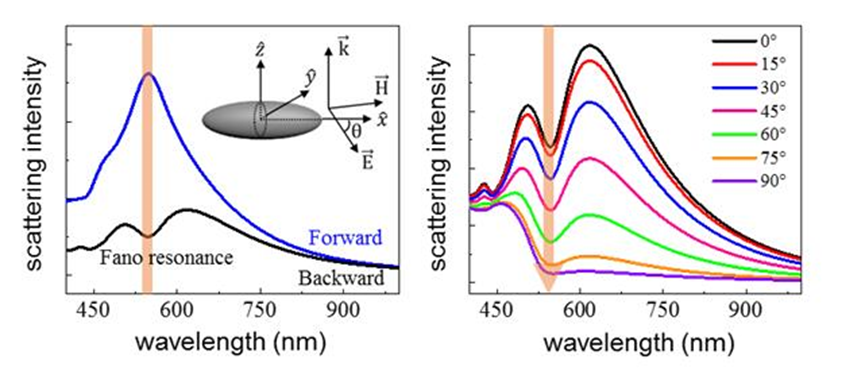

最近,杨国伟教授研究组的马楚荣博士生在实验上首次观察到了单个高折射率全介质纳米颗粒在可见光区的Fano共振。利用液相纳秒激光熔蚀法,他们制备得到了尺寸分布较广的椭球型GaAs纳米颗粒。一方面,由于几何形状的变化,椭球型GaAs纳米颗粒的Mie共振模式在光谱上出现不同程度的移动。当纳米颗粒的长径比达到某一数值时,其激发的磁偶极和电偶极共振模式会在光谱上出现重叠,有利于这两种模式之间的干涉,从而在背向散射光谱中产生Fano共振。基于背向Fano共振,椭球型GaAs纳米颗粒可以在总散射峰值处实现高效的方向性前向散射,其前后向散射强度比值在Fano共振波长处达到最大值~6。另一方面,由于几何形状的各向异性,椭球型GaAs纳米颗粒产生的Fano共振对激发光的偏振非常敏感。此外,单个椭球型GaAs纳米颗粒产生的Fano共振可以通过周围环境折射率变化进行调控。该研究表明,椭球型GaAs纳米颗粒可以作为高效的纳米天线、偏振依赖的光学开关以及折射率传感器等纳米光子学器件。

该研究成果以“Directional Fano Resonance in an Individual GaAs Nanospheroid”为题发表在Small (DOI: 10.1002/smll.201900546)上,马楚荣博士生为第一作者,杨国伟教授为通讯作者。本研究得到国家重大科学研究计划、广州市科技计划和光电材料与技术国家重点实验室的大力支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/smll.201900546