石磊副教授、杨国伟教授团队在一维碳链制备上取得系列进展

碳链是由 sp 杂化碳原子组成的一维碳同素异形体。当碳链的性质不随其长度变化时,就将其称为碳炔(carbyne),曾经被认为是除了石墨和金刚石以外的“第三种碳”。理论研究表明,碳炔在力学、热学和电学性能上优于石墨烯和碳纳米管,因此具有重要的研究意义和价值。然而,由于 Peierls 畸变引起的不稳定性,碳炔的存在一直存在争议,限制了其实际应用的发展。

此前,石磊副教授在维也纳大学Thomas Pichler 教授课题组采用高温真空热处理法,在双壁碳纳米管中成功制备了世界上最长的一维碳链,包含超过 6000 个碳原子,其性质不受长度影响,标志着碳炔的首次实验验证(Shi L., et al. Nature Materials, 2016, 15, 634–639)。此后,杨国伟教授团队的石磊副教授“一维纳米碳”课题组实现了利用不同直径的单壁碳纳米管来制备性能可调的碳炔(Shi L., et al. Nano Letters, 2021, 21, 1096–1101);首次合成同位素标记碳炔(Cui W., et al. Angewandte Chemie-International Edition, 2021, 60, 9897–9901);提出了缺陷引导碳炔形成的机制(Cui W., et al. Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2206491)。近期,课题组受邀总结了碳链领域的研究进展(Cao H., et al. Chinese Chemical Letters, 2025, 36, 110466),并回顾了课题组在碳链研究领域的成果(Cui W., et al. Advances in Colloid and Interface Science, 2025, 342, 103519)。目前,在碳炔合成方面还有几个难题需要突破:一是以往在双壁碳纳米管中合成碳炔,由于方法的限制,无法扩展到单壁碳纳米管中合成碳炔;二是碳炔的产率还不够高。针对以上两个难题,课题组近期取得了系列研究进展。

(1)提出了一种通用的碳链合成方法

此前,石磊副教授通过超声和梯度密度离心分离技术,成功从双壁碳纳米管中提取并分离封装在单壁碳纳米管内的碳链(Shi L., et al. ACS Nano, 2018, 12, 8477–8484),但是该方法获得的碳链的产率和产量均极为有限。因此,亟需开发一种在单壁碳纳米管中直接合成碳链的方法。

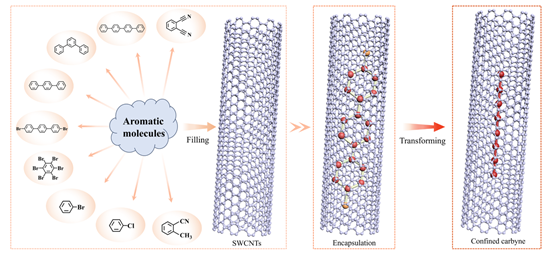

近期,课题组提出了一种通用的碳链合成方法:多种芳香烃分子作为前驱体在较大直径(0.9-1.3 nm)单壁碳纳米管中限域转化为一维碳链。这一方法成功解决了碳链无法直接在单壁碳纳米管中合成的难题,并且实现了在低温(500-700 ℃)下的合成,克服了以往合成温度通常高于 1400 ℃的限制。与多壁碳纳米管相比,碳链与大直径单壁碳纳米管之间的弱相互作用更有利于其性能的研究,为后续应用奠定了基础。

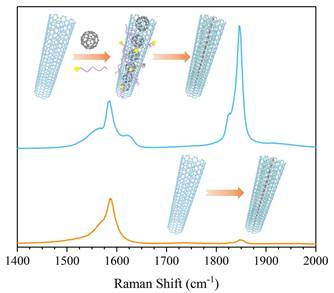

课题组验证了9种不同芳香烃前驱体分子在单壁碳纳米管中转化为碳链的可行性,发现碳链的拉曼频率集中在1861 cm-1附近,证明了该方法的广泛适用性。通过共振拉曼光谱,精确测定了拉曼频率为1861 cm-1的碳链的光学带隙为 2.353 eV,并验证了之前建立的碳链光学带隙与拉曼频率之间的线性关系。这一发现为未来调控这些一维纳米材料的性质以适应特定应用提供了重要的信息和参考。

此外,论文中提出的合成方法为在不同模板内使用不同前驱体分子合成碳链提供了一种通用途径,所使用的模板不仅限于单壁碳纳米管,还可以扩展到任何适当尺寸的材料,如分子筛、沸石、氮化硼纳米管和金属有机框架等。

相关成果以“A Universal Method to Transform Aromatic Hydrocarbon Molecules into Confined Carbyne inside Single-Walled Carbon Nanotubes”为题发表在国际著名期刊ACS Nano上(ACS Nano 2025, 19, 12146−12154)。本文第一作者为中山大学硕士研究生陈颖芝(我院22级硕士研究生),共同通讯作者为中山大学石磊和上海科技大学胡瑗(电镜表征),杨国伟教授对本工作的完成给予了重要的指导,上海科技大学研究生张文迪、中山大学博士后崔玮丽、研究生唐鲲鹏、曹会菊、张宏伟、奉泱豪对本文亦有贡献。中山大学材料科学与工程学院为论文第一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金(52472059, 22401298, 22302123)和广东省基础与应用基础研究基金(2025A1515010254)的资助。

值得指出的是,利用类似的碳纳米管限域转化法,近期课题组还实现了5-扶手椅型石墨烯纳米带的可控合成(Cui W., et al. Small Methods 2025, 9, 2401168)以及同位素标记6-扶手椅型石墨烯纳米带的合成(Chen Y., et al. Carbon 2025, 233, 119841)。

(2)提出了表面活性剂增强碳链的合成策略

近期,课题组发现,缠绕在单壁碳纳米管外面的表面活性剂在高温下分解为无定形碳,能够提供额外的碳源用于单壁碳纳米管在高温下重构为双壁碳纳米管并在其内部形成碳链,从而增强了碳链的合成。研究团队探究了5种不同的表面活性剂溶液对碳链产率的影响,发现表面活性剂的分子结构差异影响碳链的生长,并在分子尺度分析了表面活性剂促进碳链生长的机理,最终实现了超高产率碳链的合成,其产率比直接在单壁碳纳米管中生长的碳链产率高约30倍。这项工作探索了内部碳源与外部碳源对碳链产率影响的协同作用,为改进碳纳米材料的合成方法提供了实验基础。

相关成果以“Engineering external and internal precursors to boost the synthesis of confined carbyne”为题发表在国际著名期刊Chemical Engineering Journal上(Chemical Engineering Journal, 2025, 513,163036)。本文第一作者为中山大学硕士研究生奉泱豪(我院23级硕士研究生),共同通讯作者为中山大学石磊、崔玮丽和上海科技大学胡瑗(电镜表征),杨国伟教授对本工作的完成给予了重要的指导,上海科技大学研究生张文迪、中山大学研究生唐鲲鹏、陈颖芝、曹会菊对本文亦有贡献。中山大学材料科学与工程学院为论文第一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金(52472059, 22401298, 22302123)和广东省基础与应用研究基金(2025A1515010254)的资助。

论文链接:

1. https://doi.org/10.1021/acsnano.4c18912

2. https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.163036

3. https://doi.org/10.1016/j.cis.2025.103519

4. https://doi.org/10.1016/j.cclet.2024.110466

5. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2024.119841

6. https://doi.org/10.1002/smtd.202401168

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军