宋树芹教授课题组在PEMFCs阴极氧还原催化剂设计构筑上取得进展

在全球能源结构低碳转型背景下,氢能作为实现碳中和目标的关键二次能源,已被正式纳入我国“十四五”现代能源体系规划。国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》更是将质子交换膜燃料电池(PEMFCs技术列为重点突破方向。作为氢能高效转化的核心装置,PEMFCs在交通动力、分布式发电等领域展现出巨大应用潜力,其产业化进程却受制于阴极氧还原反应(ORR)催化剂的性能瓶颈。这源于阴极ORR动力学过程缓慢,需要高效催化剂驱动,目前普遍采用的碳载铂(Pt/C)催化剂仍面临贵金属Pt全球储量有限、价格高昂以及在实际工况下耐久性不足等问题。

通过筛选廉价的3d过渡金属(Fe、Co、Ni等)与Pt合金化形成Pt基二元合金催化剂,能有效调控Pt的d轨道电子排布,优化含氧中间体在其表面的吸脱附行为,提高Pt的本征活性,进而降低Pt用量。已有研究证明Pt3Ni(111)单晶表面展现出卓越的ORR比活性,可达商业Pt/C催化剂的90倍。因此最大程度暴露(111)晶面的八面体构型成为了突破活性限制的关键研究对象,但是近年来的研究结果显示PtNi八面体合金的活性提升陷入瓶颈,与Pt3Ni(111)单晶表面相比仍有较大差距。除此以外,在PEMFCs严苛工况下,仍无法避免过渡金属组分因其较低的溶解电位而持续溶出,导致Pt-M合金结构失衡,削弱配体效应和应变效应带来的优化特性,最终致使催化活性显著降低。

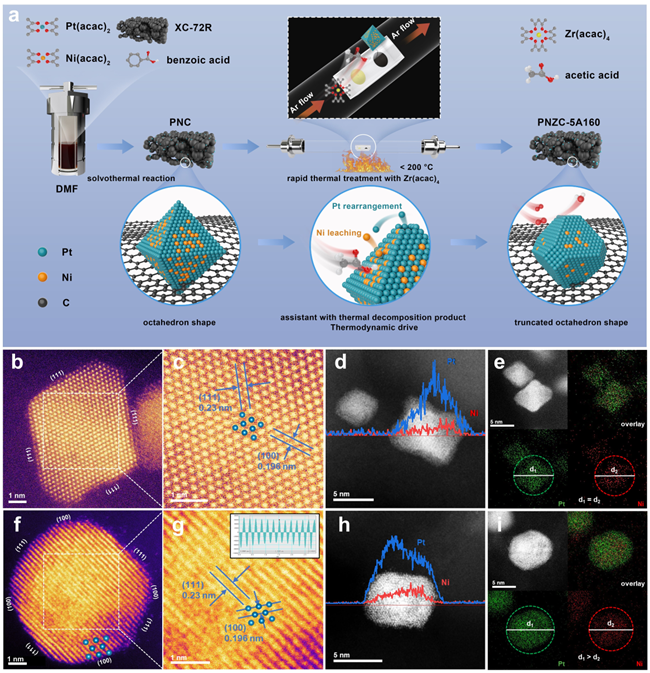

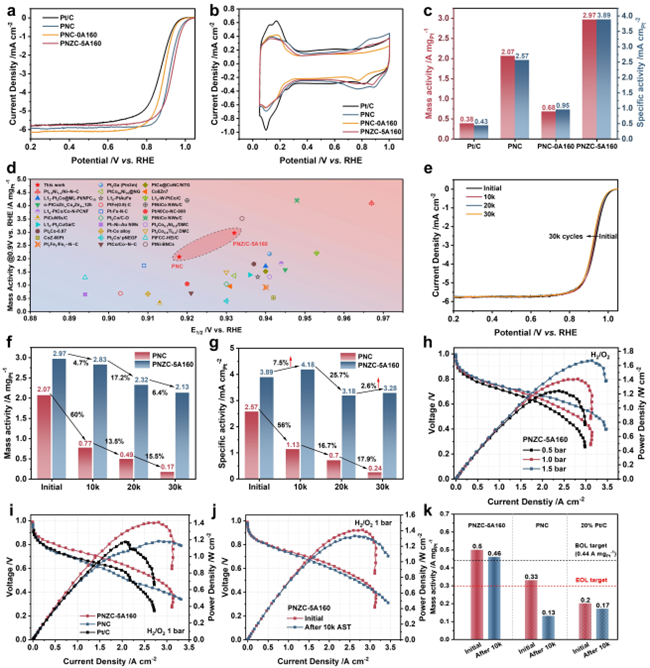

近日,我院宋树芹教授团队提出一种低温热驱动刻蚀技术定向移除PtNi八面体合金(111)晶面Ni原子,并通过热力学驱动Pt原子表面重构,成功制备了兼具Pt皮保护层及(100)/(111)晶面异质结构的PtNi截断八面体合金催化剂(PNZC-5A160)。结合多尺度表征技术系统追踪了PtNi合金从八面体到截断八面体的结构演变路径,揭示了温度场与刻蚀化学的协同调控机制。经优化后的催化剂展现出卓越的ORR性能,在0.9 V vs. RHE电位下的质量活性(MA = 2.97 A mgPt−1)与比活性(SA = 3.89 mA cmPt−2)分别达到商业Pt/C催化剂的7.8倍和9.0倍,在30,000圈加速老化循环测试后,活性保持率突破71.72%(MA)和84.32%(SA)。在PEMFC单池性能测试中,在H2-O2工况下的质量活性(0.5 A mgPt−1@0.9 ViR-free)已超越美国能源部2025年技术目标,峰值功率密度(Pmax)更是高达1.42 W cm−2。经过加速应力测试后,PEMFC的MA和Pmax分别衰减仅8.0%和6.3%。研究表明(100)/(111)晶面异质结构中边缘Pt位点的配位环境发生改变,通过加速4电子ORR反应路径中*OOH中间体O-O键的断裂并将ΔG*OH优化至理论最优值,共同实现催化剂本征活性的显著提升。同时,Pt皮结构的构筑通过亚表层原子对表面Pt原子的强键合能力有效抑制金属组分的氧化溶解,从而提升催化耐久性。这项工作为PtNi合金催化剂的高活性晶面位点设计开辟了新范式,突破了传统低指数晶面位点的固有活性限制。

该工作以“Unveiling the Catalytic Potential of Facet Heterojunctions in Platinum Alloys for Oxygen Reduction Reaction”为题发表在国际期刊《Angewandte Chemie International Edition》上(Angewandte Chemie International Edition, 2025: e202505699)。我院2021级博士研究生吴胤龙为第一作者,宋树芹教授及其团队王毅教授、王昆副教授作为论文的共同通讯作者,中山大学材料科学与工程学院为论文第一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、能源催化转化全国重点实验室开放基金等项目的大力支持。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202505699

图1. PNZC-5A160催化剂的合成示意图及结构表征

图2. PNZC-5A160催化剂的电催化性能与PEMFC器件性能

图3. 晶面异质结构反应机理研究

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军