王成新教授/雷丹妮副教授研究团队在高能量锂金属电池领域取得重要突破

将高镍三元正极材料与锂金属负极匹配使用可以大幅度提高二次锂电池的能量密度,是目前国内外研究的热点。然而,高镍三元正极以及锂金属负极与碳酸酯类电解液的化学/电化学稳定性差,引起不可逆相变和界面传质动力学缓慢,导致电池的循环稳定性差。同时,锂金属负极容易产生枝晶造成电池短路、易燃易爆的安全隐患。利用原子层沉积、磁控溅射、水热法等在正极表面包覆氧化铝可以隔绝电极与电解液的接触。但是,很多方法普遍存在工艺复杂、均匀性差、成本高等问题,并且难以对活泼锂金属负极进行有效改性。通过调控电解液的组分可以在正负电极表面原位形成稳定的固态电解质膜,进而提升电池循环稳定性和安全性。然而,目前报道的高浓度或局部高浓度的电解液、全氟电解液、氟化醚基电解液、磺酰胺基电解液以及磷酸盐基电解液都难以商业化应用。因此,如何在商业碳酸酯电解液中实现高能量锂金属电池是一项具有重要科学意义且充满挑战的工作。

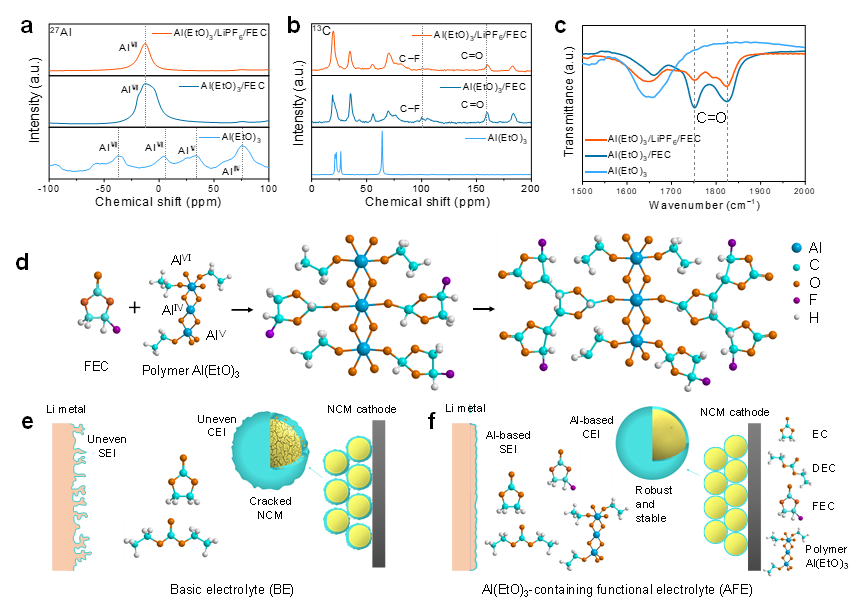

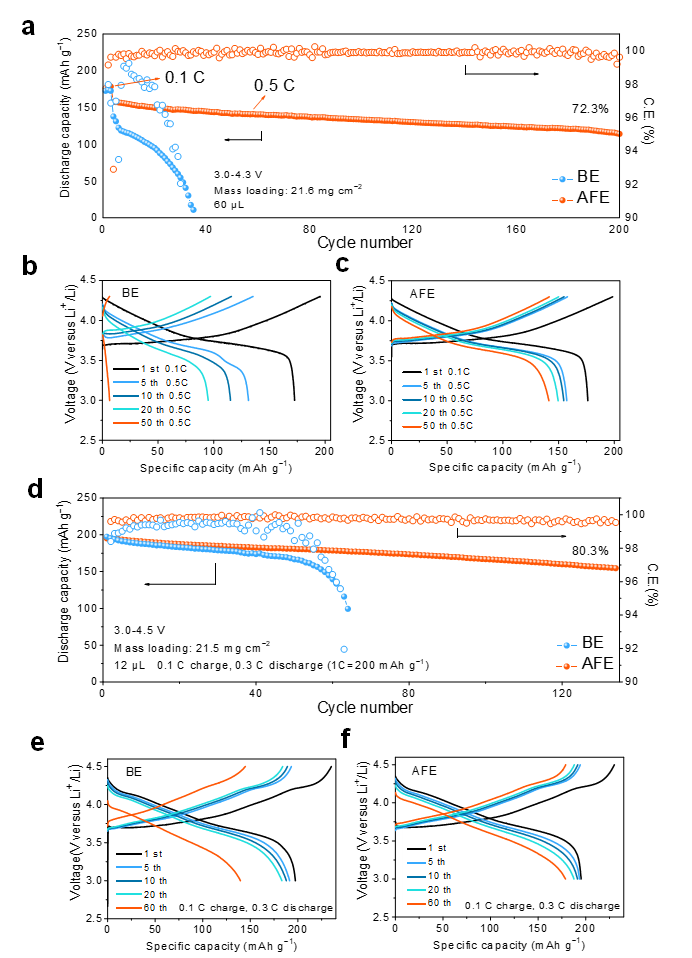

近期,王成新教授团队创造性地将乙醇铝作为商业碳酸酯电解液的添加剂,与氟代碳酸乙烯酯聚合,利用协同作用在正负电极表面同步、原位构建了连续、致密、富含氧化铝的固态电解质层,减轻了高镍三元正极的应力诱导开裂和相变,并抑制锂金属负极上枝晶结构的形成(图1)。在使用少量改性电解液(AFE)的条件下,通过匹配高负载LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极 (21.5 mg cm-2)和薄的锂金属负极(约40 μm)的全电池室温循环130次后的放电比容量保持率为80.3%(电流密度60 mA g-1)(图2),计算得出的能量密度约为350 Wh kg-1,远高于目前商业化的锂离子电池。此外,乙醇铝添加剂的加入量非常少(0.4 wt.%),几乎不会提高商业碳酸酯电解液的成本。这一突破性的研究成果极大地推动了高安全、高能量锂金属电池的商业化进程。

图1乙醇铝添加剂与氟代碳酸乙烯酯的反应机理以及对电极表面固态电解质结构的调控机制研究

图2不同电解液对锂金属电池循环稳定性的影响规律研究

相关研究以“A dual-function liquid electrolyte additive for high-energy non-aqueous lithium metal batteries”为题发表在国际著名学术期刊Nature Communications上(https://www.nature.com/articles/s41467-022-28959-5)。硕士研究生张玉基为论文的第一作者,王成新教授及其团队雷丹妮副教授为共同通讯作者。中山大学材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中山大学高校基本科研业务费的大力支持。

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军