雷丹妮教授、王成新教授团队在高能量钠电池领域取得进展

电极电化学行为失稳严重制约了高能量密度二次电池的发展,其核心难题在于电极/电解质界面动态演化过程中不可控的固态电解质膜重构及枝晶生长问题,最终导致电池容量衰减和安全性能变差。金属醇盐是一类独特的有机金属化合物,其兼具有机化合物和无机化合物的特点。中山大学材料科学与工程学院雷丹妮教授、王成新教授团队基于在铝基纳米材料领域的深厚积累,创新性地利用乙醇铝[Al(EtO)3]纳米线的独特配位活性,实现了高性能锂电池(Science, 2017, 355, 267; Nature Communications, 2022, 13, 1297; National Science Review, 2025, 12, nwaf182; Angewandte Chemie International Edition, 2025, e202506662)。此外,研究团队正在构建基于Al(EtO)3添加剂的电解液数据库及专利池,通过深化产学研合作,推动降本增效电解液体系的产业化应用。

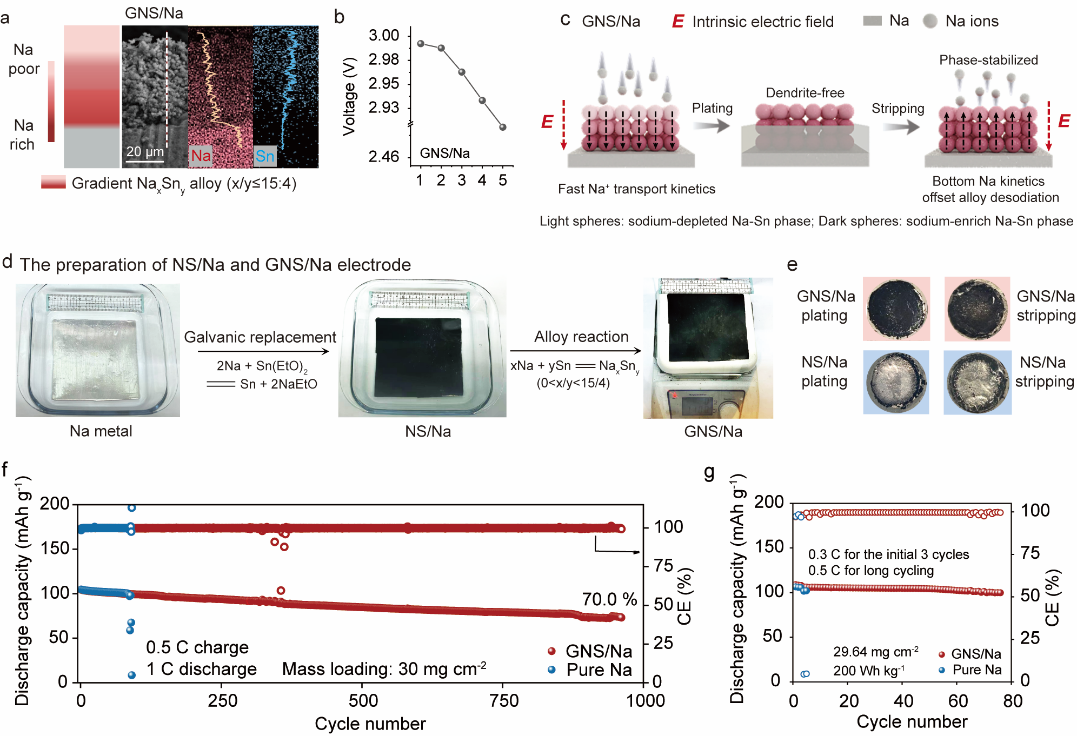

近日,研究团队针对传统钠电池钠离子消耗和负极枝晶生长的关键科学问题,通过利用乙醇锡[Sn(EtO)2]原位化学置换反应,构建了梯度锡钠合金/金属钠双层负极(GNS/Na)。上层的梯度钠锡合金相作为离子缓冲中间层,通过协同调控热力学与离子传输动力学,抑制了钠枝晶生长;下层的金属钠作为动态钠离子补偿供体,既可维持上层梯度合金相的结构稳定性,又能有效缓解长循环过程中活性钠的持续消耗。改性负极匹配高载量磷酸钒钠正极(30 mg cm−2)的全电池实现了超200 Wh kg−1的能量密度以及稳定长循环。该工作进一步拓展了金属醇盐在二次电池领域的应用,为构建高性能钠电池提供了新思路。

该工作于2025年9月30日以“Dynamic ion-buffering gradient bilayer anode realizes 200 Wh kg−1 dendrite-free sodium battery”为题,在线发表在期刊National Science Review上(DOI:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf427)。我院叶思阳(2022级博士生)为论文第一作者,王成新教授及其团队雷丹妮教授为共同通讯作者。中山大学材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作得到国家自然科学基金以及中山大学测试中心的大力支持。

图1 梯度锡钠合金/金属钠双层负极的材料制备、作用机理及电化学性能图

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军