刘勇教授课题组在钠离子电池类石墨亚晶碳负极材料研究取得进展

高能量密度钠离子电池的发展仍受到现有硬碳负极材料的严重制约——这类材料因碳片的乱层结构、大量缺陷及丰富的含氧官能团,导致初始库伦效率低、平台区容量有限等问题。此前,我院刘勇教授课题组采用石墨片作为拓扑诱导模板,诱导生物质前驱体(如棉花、蛋壳膜)生长类石墨晶体碳(相关成果已发表于 Materials Today 2022, 59, 25-35;Adv. Funct. Mater. 2022, 32 (31), 2203117),该材料的晶胞参数和(002)层间距相对石墨呈同比例扩大,可实现可逆高效储钠。但上述方法存在三个关键局限:1. 采用 “生物质夹在石墨片之间” 的制备方式不适合规模化生产;2. 合成的类石墨晶体碳常与硬碳、石墨形成复合结构,难以纯相制备;3. 蛋壳膜、棉花等前驱体成本较高且难以大量获取。

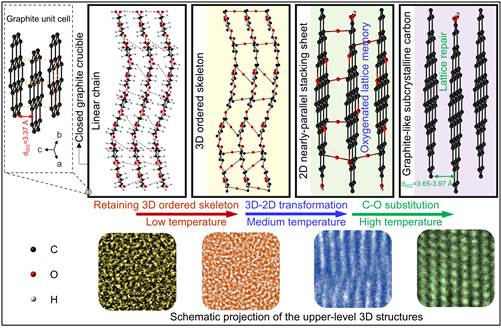

针对上述挑战,该课题组提出面向产业应用的新的解决方案:以易于产业化的封闭石墨坩埚同时作为承载容器和诱导拓扑模板,以易收集的椰壳粉为前驱体,结合椰壳自身的三维链状结构实现 “三维连续双拓扑诱导”,通过 “含氧晶格记忆效应” 与 “碳氧取代” 机制,成功生长出纯相的类石墨亚晶碳。该材料是一种接近类石墨晶体碳的亚晶结构,具有近平行的碳片堆叠结构、较大的(002)层间距(3.65−3.97 Å),其平均晶格常数和(002)面层间距与类石墨晶体碳(CSD 编号:2151494)极为吻合,可实现钠离子的可逆嵌入与脱出。当其作为钠离子电池负极时,既继承了类石墨晶体碳储钠与石墨储锂相似的电化学特性:无高电位斜坡区,初始库伦效率高(93.2%−95.0%),可逆比容量高(326.3−335.6 mAh g⁻¹,与石墨储锂极为接近);更在实用性能上展现优势:尤其在高电流密度(如在300 mA g⁻¹ , 初始库伦效率86.3% vs 硬碳40.6%)及全电池(如在100 mA g⁻¹ , 初始库伦效率89.7% vs 硬碳49.2%,平台区放电容量高出3倍)测试中,更显著优于硬碳,为钠离子电池负极的产业化应用提供了新路径。

该研究成果以“Dual-Topology-Driven Oxygenated Lattice Memory and Carbon-to-Oxygen Substitution Enable Graphite-like Subcrystalline Carbon for Na-Ion Batteries”为题,发表在国际期刊ACS Nano上。我院2023级博士生刘明为论文第一作者,刘勇教授为唯一通讯作者,中山大学材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金、广西重点研发计划和广东省自然科学基金的资助。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c11196

图1. 类石墨亚晶碳生长机理示意图

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军