李岩教授、王成新教授团队在单原子催化反应机理方面取得新进展

单原子催化剂(Single-Atom Catalysts, SACs)因其100%的原子利用率,已成为能源催化领域的革命性材料之一。其中,石墨烯负载的M-N-C型SACs更是因其明确的活性中心以及优异的载体导电性,在各类能源转换和存储器件中展现出巨大的应用潜力。尽管如此,由于构效关系不清晰,M-N-C型SACs的研发仍然面临诸多挑战:(1)尽管不同研究组都发现Fe-N-C SACs可以高效催化氧还原反应,但是公认的活性位点FeN4却表现出不同的催化性能,且原因未知;(2)引入官能团是提高M-N-C型SACs催化性能的有效策略之一,但目前报道的理论模型千差万别,缺乏统一标准;(3)活性位点密度低,单纯依赖提高金属原子的负载量易导致金属原子团聚。

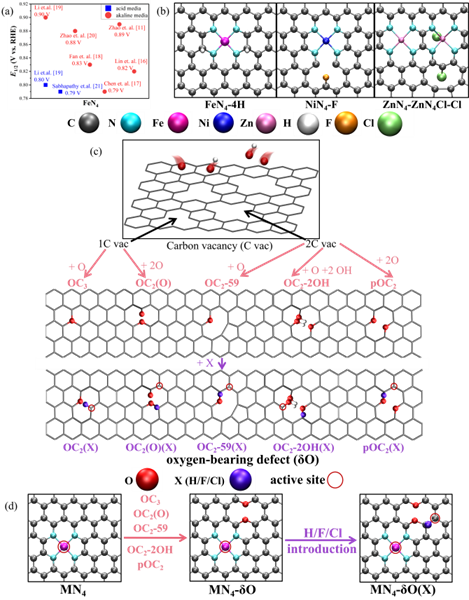

针对上述问题,研究团队基于前期工作基础(Adv. Energy Mater.2022, 2203159),利用第一性原理计算,重点研究石墨烯材料中不可避免的含氧缺陷的贡献。首先通过证实实验结果,即在富氢热解环境中合成的Fe-N-C SACs表现出增强的氧还原反应(ORR)活性和稳定性,证明了FeN4位点附近必定存在含氧缺陷。此外,这些缺陷邻近的sp3杂化碳原子易于吸附氢原子,从而额外激活碳原子作为活性位点——这为通过缺陷工程增加活性位点密度提供了新的思路。同时,团队修正了前人对Fe-N-C 型SACs催化小分子(如O₂、CO₂、N₂)还原反应机理的认知,并阐明了实验课题组报道的FeN4催化性能差异的根源。另外,团队进一步提出了针对M-N-C 型SACs活性位点的标准化建模策略,以此揭示了氟化NiN₄、氯化ZnN₄对二氧化碳还原和氧还原反应的活性位点和催化机制,解决了以往研究中关于官能团化的MN4 SACs活性位点建模不统一的问题。综上,本工作成功解决了M-N-C型SACs领域的三个难题,为加深理解其构效关系提供了新的思路。

图一:考虑碳晶格内含氧缺陷的M-N-C SACs (MN4-δO)的一般性建模原则

研究成果以“Oxygen-Bearing Defects in Graphene-Supported M-N-C Single Atom Catalysts: A Hidden Determinant of Catalytic Performance”为题发表于期刊《ACS Catalysis》(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.5c03974)。我院2023级硕士生黄以恒为论文第一作者,王成新教授以及其团队李岩教授为论文的通讯作者。中山大学材料科学与工程学院是论文唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金的大力支持。

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军