杨功政副教授、王成新教授团队在锌金属负极表面结构调控方面取得新进展

金属锌作为典型的六方密排结构材料,其(002)晶面作为密排面具有最低表面能。研究表明,通过电解液设计诱导锌的(002)晶面取向沉积,可有效抑制枝晶生长与析氢副反应,显著提升水系锌金属二次电池的循环稳定性。此前,我院王成新教授、杨功政副教授团队采用阴离子表面活性剂添加剂(Energy Environ. Sci. 2023, 16, 687; Adv. Energy Mater.2023,13,2301999),成功实现了锌负极(002)晶面的择优沉积。

目前该领域仍存在两个关键问题需要解决:一方面,虽然学界普遍认为单一(002)晶面取向的锌负极应具有最优电化学性能,但随着锌金属表面原子的剥离与沉积,其表面重构对电化学性能的影响尚不可知;另一方面,在实际应用中,制备单一取向锌负极存在工艺复杂、成本高等问题,而商用多晶锌箔的原位晶面重构技术仍面临挑战。针对这些问题,该团队开展了系统研究。团队首先通过精确控制电沉积工艺,制备出高(002)织构锌负极。研究发现,该负极在长循环过程中会出现取向退化现象,导致电池性能衰减。这一结果表明,仅获得初始单一取向并不能保证长期稳定循环,需要维持取向的持久性才能实现最佳性能。

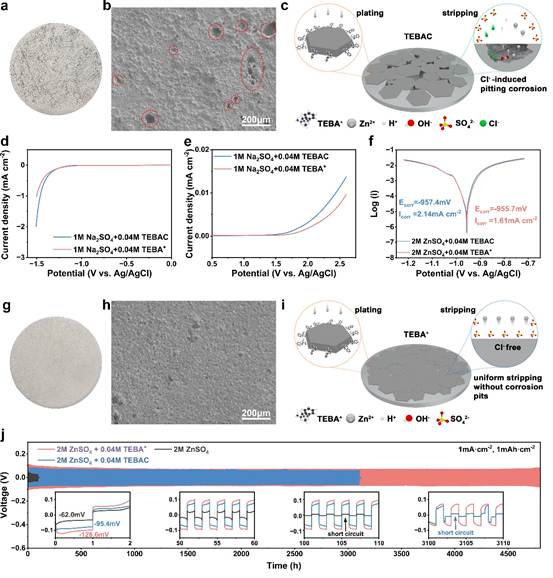

基于上述发现,研究团队提出了阴阳离子协同调控策略(图一)。通过引入季铵盐阳离子添加剂(TEBAC)并优化阴离子组成,将商用锌箔转化为(002)晶面相对织构系数(RTC)高于90%的织构锌负极。该方法无需预处理,在电池循环过程中即可实现原位晶面重构,并能长期保持取向稳定性。机理研究表明,TEBAC中的TEBA+阳离子选择性吸附在锌的(100)和(101)晶面上,改变了不同晶面的表面能分布,使锌原子在(002)晶面的扩散速率显著提高。同时,通过硫酸根离子替代策略,有效缓解了氯离子引发的点蚀问题,提升了界面稳定性。实验结果显示,采用该电解液体系的锌对称电池在1 mA cm⁻²/1 mAh cm⁻²条件下可稳定循环375天(9000小时),Zn||Cu电池的库伦效率达到99.7%,并能稳定循环1000次以上。该种锌负极表面结构调控方法为高性能水系锌金属电池的开发提供了新的思路。

图一:阴阳离子协同调控策略示意图及电解液改性效果。

研究成果以“Breaking Performance Limits of Zn Anodes in Aqueous Batteries by Tailoring Anion and Cation Additives”为题发表于期刊《Nano-Micro Letters》(DOI: https://doi.org/10.1007/s40820-025-01773-6)。我院2022级博士生麦朝旭为论文第一作者,王成新教授及其团队杨功政副教授为论文的共同通讯作者,团队李岩教授、王晨辉博士、林越兴博士、中山大学分析测试中心孙晶莹老师对论文亦有重要贡献。中山大学材料科学与工程学院是论文唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金的大力支持。

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军