雷丹妮教授、王成新教授团队在高能量锂金属电池领域取得进展

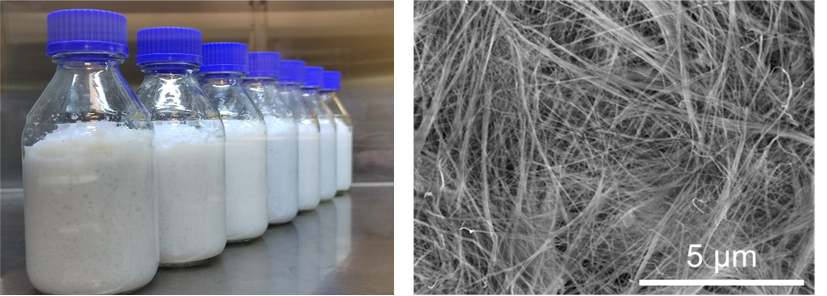

高能量密度锂金属电池的发展受到电极电化学行为失稳的严重制约,其核心挑战源于电极/电解质界面动态演化过程中不可控的固态电解质膜重构及锂枝晶生长机制。这两大耦合失效机制不仅导致电极/电解液界面副反应持续加剧,更引发电池容量衰减和安全性能恶化。中山大学材料科学与工程学院雷丹妮教授、王成新教授团队依托前期在铝基纳米材料可控制备领域的研究积累(Science, 2017,355, 267),从分子、原子层面精确调控铝基纳米材料的微观结构与物理化学性质,成功开发出系列新型二次电池材料体系,并实现了批量制备和应用(图1)。特别地,研究团队利用乙醇铝(Al(EtO)3)纳米线优异的配位化学活性,创新性地将其引入有机电解液和固态电解质体系,通过分子结构工程,调控锂离子的传输和沉积行为,有效抑制了界面副反应和锂枝晶生长,为实现高安全性、长周期稳定运行的锂金属电池体系提供了新的理论框架和技术路径。(Nature Communications, 2022, 13, 1297;Advanced Science, 2023, 10, 2205108;Energy Storage Materials, 2024, 67, 103277)。

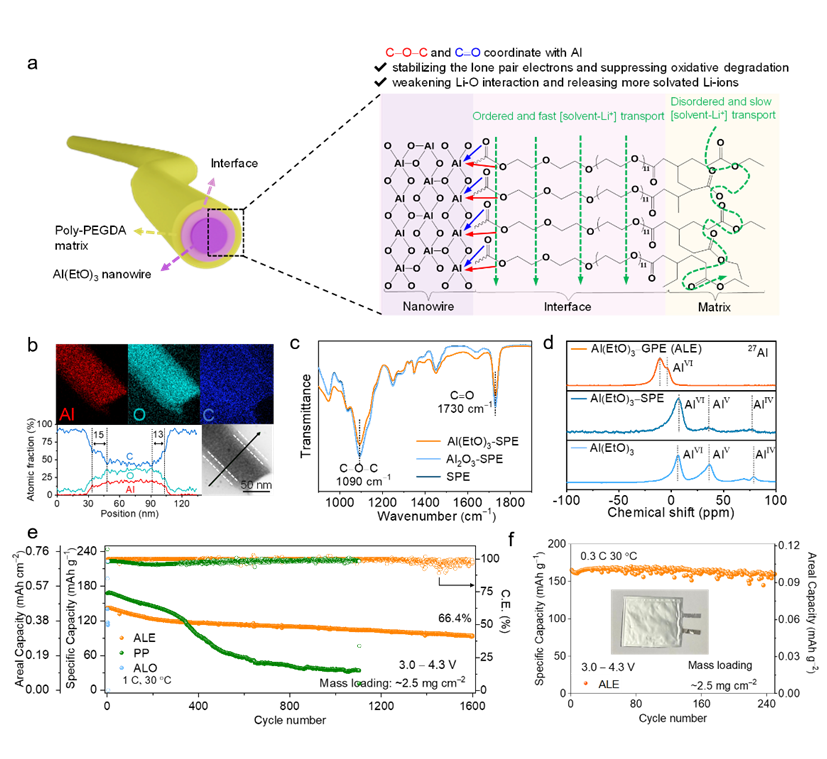

近日,研究团队针对传统复合凝胶聚醚基电解质中多相界面不稳定导致离子传输杂乱无章的关键科学问题,通过分子结构工程同步调控锂离子传输行为及聚醚电解质/电极界面稳定性,实现了高性能固态锂金属电池(见图2)。具体策略如下:通过Al(EtO)3中不饱和配位的铝离子与聚乙二醇二丙烯酸酯(poly-PEGDA)分子链中的C=O和C–O–C基团发生配位,形成连续的Al(EtO)3–poly-PEGDA界面结构,有效构建出溶剂化锂离子定向迁移的快速通道。同时,铝离子与醚氧之间的配位作用稳定了醚氧的孤对电子,显著提升了聚醚主链的氧化稳定性,使电解质具备超过5 V的氧化分解电位。此外,在锂负极表面原位形成的铝基固态电解质膜兼具良好的机械强度和离子导电性,有效抑制界面副反应和锂枝晶生长。得益于以上多重协同效应,基于三元正极的锂金属电池在4.5 V电压下表现出优异的电化学性能。该工作于2025年5月2日以“Regulating Ion Transport through Direct Coordination in Composite Gel Polymer Electrolytes towards High-voltage and High-loading Quasi-solid-state Lithium Metal Batteries”为题,在线发表在期刊Angewandte Chemie International Edition上(DOI:https://doi.org/10.1002/anie.202506662)。我院叶思阳(2022级博士生)为论文第一作者,王成新教授及其团队雷丹妮教授为共同通讯作者。中山大学材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作得到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中山大学高校基本科研业务费以及中山大学测试中心的大力支持。

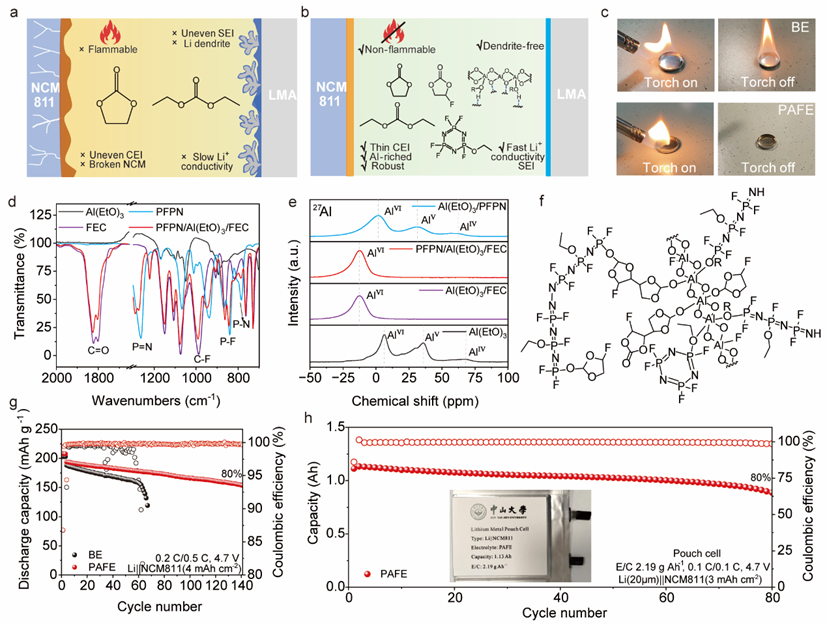

上述研究工作虽然实现了固态锂金属电池体系关键性能参数的显著突破,但其综合性能指标仍未能完全满足商业化应用对能量密度、循环寿命及安全性的严格要求。基于前期分子结构工程研究的理论积淀,研究团队创新性地构建了三元复合电解液添加剂体系(见图3)。该体系利用Al(EtO)3中不饱和配位的铝离子与氟代碳酸乙烯酯和乙氧基五氟环三磷腈分子中的特征官能团发生配位,进而在电极表面原位聚合,构建组分分布均匀的固态电解质界面,促进锂离子均匀传输,有效缓解三元正极晶格应力并抑制负极锂枝晶生长,提升了锂金属电池在4.7 V电压下的循环稳定性和安全性。该工作于2025年5月10日以“Facilitating Uniform Lithium-ion Transport via Polymer-assisted Formation of Unique Interfaces to Achieve Stable 4.7 V Li Metal Battery”为题,在线发表在期刊National Science Review上(DOI:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf182)。我院李鑫琦(2022级硕士生)和李兆捷(2024级博士研究生)为论文共同第一作者,王成新教授及其团队雷丹妮教授为共同通讯作者。中山大学材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作得到国家自然科学基金以及中山大学测试中心的大力支持。

这一系列研究工作通过系统性实验,充分验证了基于Al(EtO)3的分子结构工程策略在高能量密度二次电池体系中的普适性和可靠性。为推进该技术的产业化进程,研究团队现阶段正着力筛选出与Al(EtO)3具有协同增效降本作用的添加剂复合配方,构建多元协同添加剂体系的多维度数据库及专利池。通过产学研深度合作机制,加速推进该技术体系在锂离子电池、固态电池等前沿领域的产业化应用进程。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/anie.202506662

https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf182

图1 批量制备的Al(EtO)3纳米线的光学照片和扫描电子显微图。

图2 复合凝胶聚合物电解质的作用机理、结构表征及电化学性能图。

图3 三元复合电解液添加剂体系的作用机理、结构表征及电化学性能图。

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军