石铠源副教授课题组在混合电容器电解液设计优化上取得进展

在全球低碳发展背景下,新型储能器件的研发需求日益迫切。水系储能器件凭借其高安全性、低成本及可持续性等优势,成为传统有机电解液的重要替代方案。通过在水系电解液中引入功能分子制备氧化还原电解液,可有效解决电压窗口受限、溶剂分解等关键问题。这类电解液中的电化学活性物质能够进行可逆氧化还原反应,显著提升二次电池能量密度,同时形成的电极表面钝化层可有效抑制界面副反应,提升储能器件电化学稳定性。石铠源课题组在《Materials Science & Engineering R:Report》期刊发表综述(https://doi.org/10.1016/j.mser.2024.100865),总结了氧化还原功能分子在水系储能器件(包括电化学电容器、金属离子电池、液流电池)中的应用。该工作从溶剂化行为、界面调节和传输机制等角度分析了分子作用机理,并探讨了离子传输效应、不可逆电化学反应及其抑制措施,为氧化还原活性分子在“水-有机”杂化电解液中的应用提供了参考。

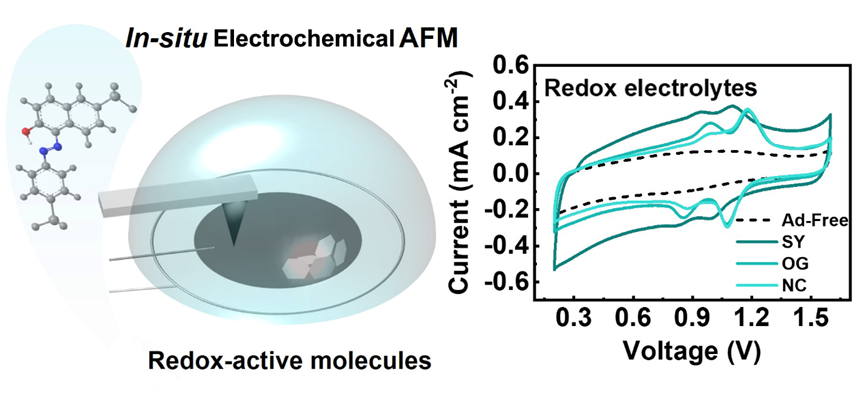

图1 基于原位电化学原子力显微镜机理表征及锌离子混合电容器性能图。

近日,课题组基于前期工作,提出新型偶氮类分子构建氧化还原电解液,并揭示了其在锌离子混合电容器中的动力学转变机制。研究表明,氧化还原电解液的钝化行为显著改善了金属阳极的电化学可逆性,同时偶氮分子的可逆氧化还原特性与梯度结构固体电解质界面(SEI)层协同作用,有效促进了电化学界面上的分子及电荷转移。通过恒电流电化学原子力显微镜(EC-AFM)分析,研究人员从五维视角全面解析了氧化还原电解液的钝化过程,涵盖空间分布、时间演化、形貌转变及机械性能演变,为理解"电极-电解液"界面不可逆钝化现象提供了重要依据(图1)。结合原位电化学紫外-可见光谱技术,课题组深入探讨了功能基团的配位行为及其氧化还原活性机制。结果显示,采用特定偶氮分子构建的电解液体系显著提升了锌离子混合电容器的电化学性能,并有效促进了离子的配位与迁移。通过系统研究不同结构的偶氮苯衍生物,我们发现其驱动的氧化还原电解液在混合电容器中表现出超长的循环寿命和增强的氧化还原行为(图2)。研究揭示了氧化还原活性分子在优化水系电解液方面的巨大潜力,并为水系储能系统中电解液的设计与优化提供了新的研究思路。

图2 偶氮苯驱动的氧化还原电解液工作示意图:(a) 锌离子电容器在ZnSO4电解液(上图)和氧化还原电解液(下图)中的电化学过程;

(b) 具有氧化还原活性的偶氮苯分子结构转变及功能特性。

相关结果以“Unraveling the Dynamic Transformation of Azobenzene-driven Redox Electrolytes for Zn-ion Hybrid Capacitors” 为题发表在RSC旗下《Energy & Environmental Science》期刊上(https://doi.org/10.1039/D4EE05696E),我院23级硕士陈明是论文独立第一作者,中山大学材料科学与工程学院为论文第一完成单位,石铠源副教授为论文末位通讯(唯一)作者。基于上述研究成果,课题组已申请国家发明专利3项,2022级本科生王佳雪、2021级本科生张羽彤参与了部分研究工作。本研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广东省市场监管局的资助。

论文链接1:https://doi.org/10.1016/j.mser.2024.100865

论文链接2:https://doi.org/10.1039/D4EE05696E

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军