教学竞赛 | 材料科学与工程学院 杨亚斌:寓教于趣,寓教于乐,化教于心

教师教学竞赛是展现卓越、成就卓越的舞台。中山大学每年组织一届教师教学竞赛、一届临床教师教学技能大赛,着力提升教师的教学能力和水平,积极营造教书育人的良好氛围。

杨亚斌,材料科学与工程学院副教授,获中山大学第十二届教师教学竞赛工科组特等奖

《材料性能II(力、磁性能)》是材料科学与工程学院材料物理专业的核心必修课程,是学生后续许多课程学习与科研的重要基础。自2019年学院开设这门课程以来,我一直担任该门课程的讲授工作。因为初次开课,可借鉴的资料有限,尽管课程内容与我的研究方向有很多重叠,但站到三尺讲台,想要把这门课程讲好,讲到令学生满意,我仍然感到难度很大。材料的力学与磁学性能反映了几千年来人类对各类纷繁复杂物理现象背后机理的探索与凝练,因此,整个课程涉及大量的公式推导与工程指标,也包含了庞杂的抽象概念与机理解释。与此同时,授课内容还要保证适当的理论深度,不能只是蜻蜓点水式的浮于表面。事实上,对于这种典型的工科理论课程,课程设计稍有不慎,就有可能使学生失去兴趣。近五年来的教学实践,不断促使我思索这门课程的最佳讲授方式。一些教学心得与体会总结如下:

教学内容上,我对力学与磁学性能梳理了两条主线。力学性能方面,主要围绕载荷与变形之间的关系所展开,而磁学性能方面,则主要围绕为什么有的材料表现出磁性,而有的材料不表现出磁性这个问题所展开。课程主线的梳理,是为了让学生更能够明确学习的目标,从而在学习过程中可以有的放矢,避免迷失在繁杂的知识点中。

教学思想上,我坚持寓教于趣,寓教于乐,化教于心。希望通过“趣”把学生深深地吸引到课堂,同时也激发学生课后主动地探索与思考。为了更好地达到这个目标,在教学设计上,我总结了以下三个教学特色,即知识沉浸化,知识历史化,知识凝练化。

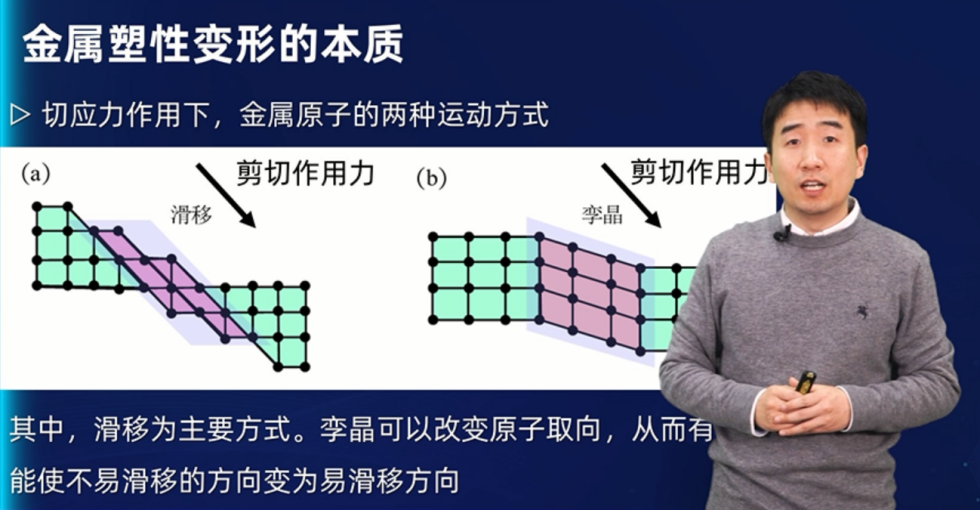

知识沉浸化,指的是设计学生可以在课堂参与的沉浸式实验,从而增强师生之间的互动,让学生成为课堂的主人,进而更加深刻地理解所学的知识。在该门课程中,目前一共开发了7个沉浸式实验环节。包括应力的概念实验(让学生扮演微元,体会什么是正应力与切应力)、单向拉伸中切应力的来源实验(让学生扮演金属原子,体会单向拉伸中的切应力滑移)、电子的交换作用实验(让学生扮演电子,体会直接交换作用)、挑战大力士、纸桥实验、居里电机实验、以及爱迪生留声机实验。前面三个沉浸式实验是让学生亲自扮演材料微元、原子或电子,后面的四个沉浸式实验则是制作一些简单的教学道具,让学生亲自在课堂进行实验。这些沉浸式实验环节分布在不同的7个教学周次,有效地增强了课堂的互动性与趣味性。

沉浸式实验

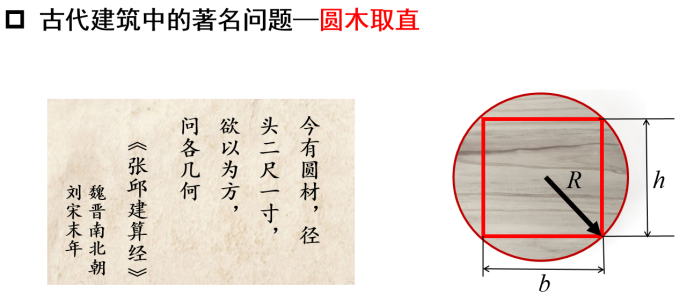

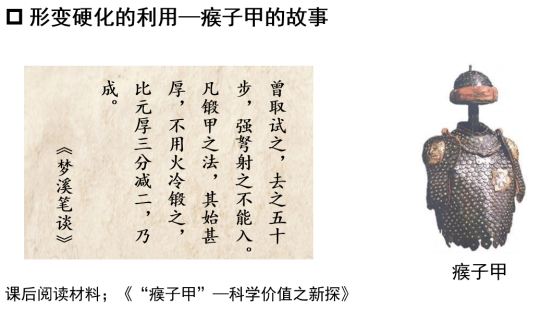

知识历史化,指的是将所学的知识融入历史发展的时代大背景。历史背景的融入让看似冷冰冰的知识点与鲜活的历史相联系,从而可以更大地激发学生的学习热情。在平常的生活中,我一直努力搜集与教学内容有关的历史故事,比如,在讲到金属材料形变硬化原理时,引入宋朝时期西夏国瘊子甲的故事;讲到材料的弯曲时,引入中国古代“圆木取直”的故事;讲到磁场中的磁介质时,又引入我国最大稀土铁矿白云鄂博铁矿发现者丁道衡的故事。知识历史化可以将中国科学家的故事有机地融入到课堂中来,不仅能够提升学生们的民族自豪感,还能更清楚地认识到自己的历史使命。

部分知识对应的历史故事

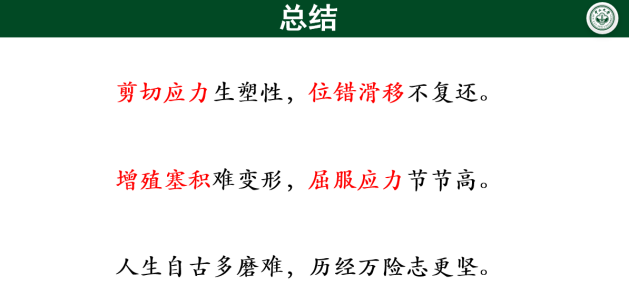

知识凝练化,指的是尽可能地用简洁的语言对知识内容进行凝练概括。在这一方面,我借鉴了中国古诗词的特点,对一些知识点进行了诗词口诀式的创作,希望通过最简洁且押韵的语言,让学生能够快速理解所学知识点。与此同时,我还对每周的教学编写了章回体式的教学主题。在凝练知识内容的同时,课堂的趣味性也大大提高,还弘扬了中国优秀的传统语言文化,可谓一举三得。

部分知识点凝练的诗词口诀

近年来国家不断推进“新工科”建设,高新技术的应用也正在重塑着传统工科理论课程的教学模式。因此,除了线下课堂的讲授,我也在积极探索新的教学模式的引入。在最近一个教学周期中,我们在中山大学在线教学平台创建了该门课程的线上教学板块,同时,也正在建设该门课程的在线慕课课程。随着这些年来大数据、人工智能等技术的发展,我也在思考基于已有基础如何建设全新的智慧课堂。

正在建设的慕课课程

除了课堂中的教学实践,教学能力的提升也离不开与其他老师的交流与学习。我积极参加学院及学校组织的教学交流与研讨、优秀课程观摩、教学竞赛等活动,吸取了许多宝贵的教学经验。尤其是这次参加教学竞赛,得到了学院领导和同事们的热情支持与鼓励,也得到了很多老师的无私帮助与指导,使我获益匪浅。教书育人、立德树人,既是事业,更是责任。我将把宝贵教学经验融入日常教学工作中,不断提升教学方法和教学质量,为培养高素质的新工科人才贡献力量。

初审:董秋娉

审核:许俊卿

审核发布:李伯军