高海洋教授课题组关于非共价弱相互作用在后过渡金属催化烯烃聚合中的应用最新进展

聚烯烃是全球产量最高,使用最为广泛的高分子材料。其中烯烃聚合催化剂是聚烯烃领域的核心,也是驱动聚烯烃材料发展的源泉。随着烯烃聚合催化剂体系从Ziegler-Natta催化剂、茂金属催化剂、非茂前过渡金属催化剂以及后过渡金属催化剂体系的演变和发展,各种高端的、功能化的聚烯烃材料被合成和发展。后过渡金属催化剂体系(VIII族金属: Ni,Pd,Fe,Co)由于金属中心低的亲氧性和亲电性,具有不同于前过渡金属催化剂的性能,能够制备出前过渡金属无法制备出的聚烯烃材料。典型的α-二亚胺Ni和Pd催化剂,能够催化乙烯和极性单体聚合制备出功能化聚乙烯;同时其特殊的链行走机理能够制备出支化的聚乙烯。因而设计和开发高性能的后过渡金属催化剂在聚烯烃的学术界和工业界都引起了广泛的重视。

通常,后过渡金属催化剂的设计是基于位阻和电子效应修饰策略。通过在配体上引入不同位阻的取代基以及不同电子效应的基团,进而调控后过渡金属中心的空间位阻以及金属中心的亲电性,实现提高催化剂的催化聚合性能。然而,位阻和电子效应修饰策略常常表现出“跷跷板”效应,难以做到同时提升聚合活性、分子量以及极性单体的插入率等性能。因而,开发新的后过渡金属催化剂设计策略进一步提升催化剂的性能就显得尤为重要。

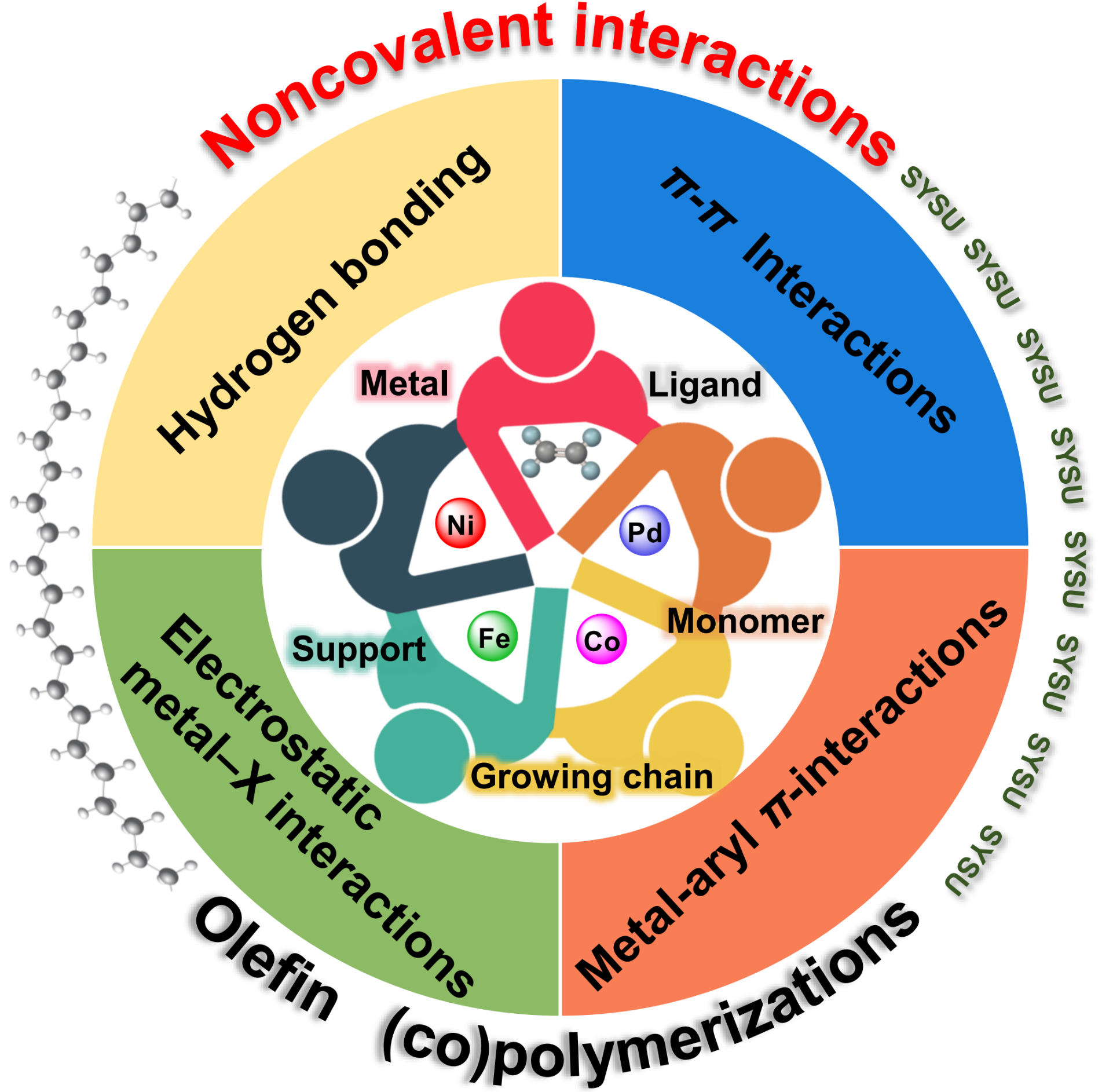

图1 后过渡金属催化烯烃聚合中的非共价弱相互作用

中山大学高海洋教授课题组长期从事后过渡金属烯烃聚合催化剂体系的研究。在位阻和电子效应修饰策略开发新型后过渡金属催化剂的基础上,课题组近些年也发展一系列非共价弱相互作用(氢键、π-π堆积、金属–芳基 π-作用)策略应用于后过渡金属烯烃聚合催化剂(Macromolecules 2018, 51, 9110-9121; J. Catal. 2019, 384, 208-217; Macromolecules 2021, 54, 687-695; Catal. Sci. Technol. 2021, 11, 124-135; Macromolecules 2022, 55, 3533-3540; ACS Catal. 2024, 14, 7956-7966; Macromolecules 2024, 57, 5279-5288)。受主编Marc A. Hillmyer教授的邀请,课题组在Macromolecules上以“Noncovalent Interactions in Late Transition Metal-Catalyzed Polymerization of Olefins”为题发表Perspective文章。从非共价弱相互作用的类型出发,分别阐述了氢键、π-π相互作用、金属–芳基 π-作用、金属-X(X为杂原子)静电相互作用在后过渡金属烯烃聚合催化剂设计应用的研究成果和最新进展(图1),重点强调了这些弱相互作用对烯烃聚合的影响。

(1) 氢键

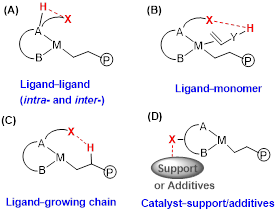

氢键相互作用是一类重要的弱非共价相互作用,在超分子化学中具有广泛的应用,而且已被用于调控前过渡金属催化剂(如FI-Ti催化剂)的烯烃聚合。根据相互作用对象的不同,把氢键相互作用又具体分为五种类型进行了总结,包括配体–配体、配体–单体、配体–增长链、催化剂–载体以及催化剂–添加剂之间的相互作用(图2),这些氢键的作用能够有效的提高催化烯烃聚合的效果。

图2 后过渡金属催化剂中五种不同类型的氢键作用

(2) π-π作用

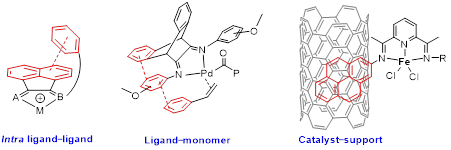

π-π相互作用常见于芳环超分子体系中,并在生物学、化学和材料科学等多个科学领域中起着至关重要的作用。根据相互作用对象的不同,π-π相互作用可分为三种类型:分子内配体相互作用、配体–单体相互作用和催化剂–载体相互作用(图3),这些π-π相互作用能够在提高聚合的活性以及热稳定性方面,有着积极的作用。

图3 后过渡金属催化剂中三种不同类型的π-π相互作用

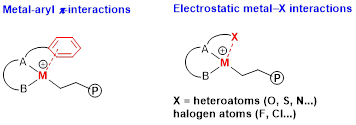

(3) 金属–芳基π-作用

除了上述的芳环之间的π-π相互作用外,还存在金属–芳基π-作用。这类金属–芳基π-作用一般存在于金属中心与配体上的芳基之间,典型的如金属–苯基(图4)。这类金属–芳基π-作用可以调节金属中心周围的配位环境、空间和电子特性,从而影响烯烃聚合及其生成聚合物的微观结构,特别是聚合产物的支化结构以及与极性单体共聚效果。

图4 后过渡金属催化剂中金属–芳基 π-作用和金属-X静电相互作用

(4) 金属-X静电相互作用

除了配体和金属中心原子之间的强相互作用外,在烯烃聚合催化剂中还存在金属与邻近杂原子X(X=F、N、O、S等)的非共价相互作用(图4)。这类金属-X的弱静电相互作用在配体和金属中心之间提供了额外的弱相互作用,可以调节金属中心周围的空间和电子特性,从而影响烯烃聚合及其生成聚合物的微观结构,特别是聚合产物的活性及分子量。

尽管上述非共价弱相互作用在烯烃聚合在后过渡金属催化烯烃聚合中大都显示出了积极的效果,提升了烯烃聚合性能;并且在某些方面(如乙烯与极性单体共聚)实现了传统的位阻和电子效应修饰策略无法实现的催化聚合效果。但是,非共价弱相互作用在后过渡金属催化烯烃聚合中的应用仍然面临着若干挑战:

(1) 当前报道的大多数非共价相互作用都不是先前刻意设计得到的,只是后期用来解释一些奇特的聚合结果。因此在烯烃催化聚合中,设计和预测非共价相互作用将是未来发展的一个具有潜力的方向。

(2) 传统的位阻和电子效应修饰策略已经能够提升一些烯烃催化聚合性能。如何结合非共价相互作用,三者的协同来实现对烯烃聚合性能的进一步增强也是需要进一步完善和发展。

(3) 在不同类型(配体不同)的催化剂中,相同非共价相互作用可能会对烯烃聚合催化产生不同或相反的效果,因此需要进一步深入研究非共价相互作用的本质。在这方面,理论计算应该能够提供较强的支持。

上述文章发表于Macromolecules(2024, DOI: 10.1021/acs.macromol.4c01112)上。中山大学材料科学与工程学院的郑涵斗博士后为该论文的第一作者,高海洋教授为通讯作者。该项工作得到了国家重点研发计划(Grant No. 2021YFB3800701),国家自然科学基金(52173016),以及广东省自然科学基金(2024A1515012784, 2024A1515011102, 2023A1515110549)的资助。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.macromol.4c01112

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军