陈永明教授团队在中枢神经系统的药物递送研究取得突破

脑胶质瘤和神经退行性疾病等中枢神经系统疾病死亡率高,治疗难度大,治疗费用高昂。针对中枢神经系统疾病的系统给药功效很差,根本原因在于静脉注射和口服等常规给药途径无法使药物通过运输过程中的各种屏障,而其中最难以克服的就是血脑屏障(Blood-Brain Barrier)。为解决血脑屏障给脑部药物输送带来的困扰,有研究学者尝试采用多肽、毒素或超声等手段,永久或暂时性的打开血脑屏障。然而这些尝试存在极大的危险性,且无法用于重复给药。

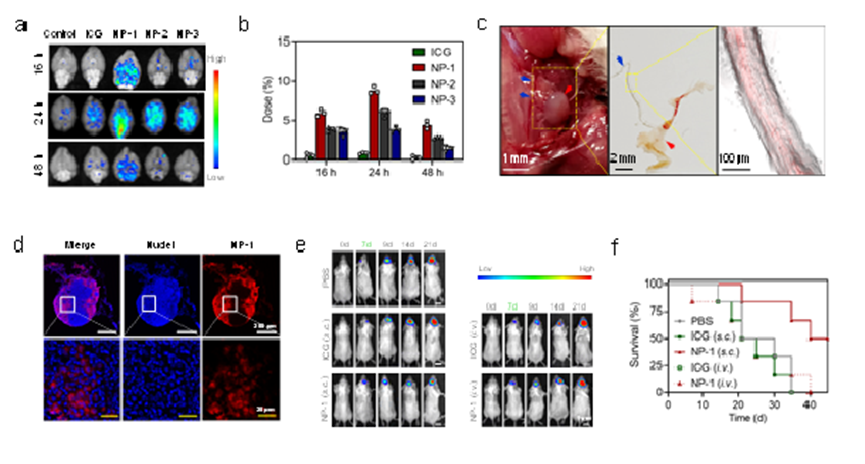

因此,开发安全高效的新型脑部药物递送策略,成为中枢神经系统领域的重要研究目标。中山大学材料科学与工程学院陈永明教授团队通过大胆尝试,提出一种高效率的中枢神经系统药物递送策略——通过脑部淋巴系统进行载药纳米颗粒输送。研究以装载吲哚菁绿的聚合物纳米颗粒为药物输送模型,通过颈部皮下给药以后,颗粒会高效地汇集至注射部位附近的深层颈部淋巴结,并进一步通过脑膜淋巴管运输,46纳米的颗粒实现了高达8.8%的脑部递送效率,远高于静脉注射到达脑部的效率。最终通过光动力疗法实现了对小鼠原位脑胶质瘤的显著抑制,延长了治疗生存期。这一突破性的药物递送策略,摆脱了传统给药途径中遇到的各种复杂难题,并绕过了血脑屏障,开启了中枢神经系统疾病治疗的新篇章。

该研究结果于6月8日在线发表在国际知名学术期刊Nano Letters,中山大学材料科学与工程学院博士后赵鹏飞为该研究第一作者,博士研究生乐志成为共同第一作者,陈永明教授和刘利新副教授为该研究通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(51533009)、广东省创新创业研究团队项目(2013S086)和广东省自然科学基金(2014A030312018)的支持。

论文链接: https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c01806

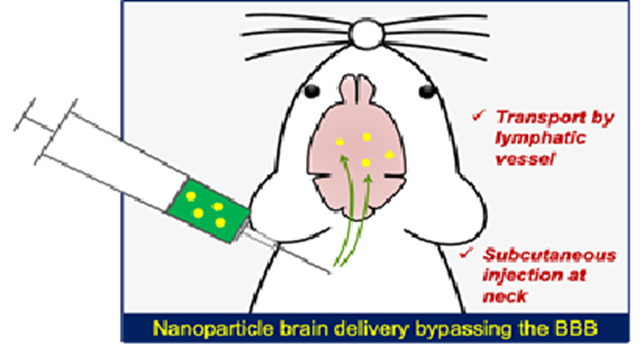

图1. 纳米颗粒绕过血脑屏障通过颈部淋巴管到达脑组织

图2 纳米颗粒通过颈部皮下给药实现的高效脑部药物传输用于原位脑胶质瘤治疗

(a)颈部皮下给药后,游离ICG和三种粒径的聚合物纳米颗粒(NP-1:46 nm;NP-2:113 nm、NP-3:181 nm)在脑部的分布情况(ICG分子荧光成像);(b)颈部皮下给药后,游离ICG和聚合物纳米颗粒在脑部的定量分析;(c)NP-1在脑膜淋巴管中的分布情况;(d)NP-1在深层颈部淋巴结的分布情况;(e)颈部皮下/尾静脉注射药物制剂后小鼠原位脑胶质瘤的生长情况(肿瘤进行生物荧光标记);(f)NP-1颈部皮下/尾静脉注射药物制剂后荷瘤小鼠的生存期。