李岩副教授、王成新教授研究团队在二维碳基电催化剂的理论设计领域取得重要进展

贵金属基催化剂对多种绿色能源器件中的化学反应发挥着重要作用。但是,其广泛的商业化应用却受限于贵金属的低地壳丰度和高昂价格。为减少或取代对贵金属的需求,设计和开发性能优异的碳基材料负载的单原子催化剂(SACs)和无金属碳基电催化剂(CMFCs)成为近年来的研究热点。但是,这类碳基催化剂的制备大多依赖于掺杂策略和缺陷工程,使得材料结构复杂、活性位点及其催化机制难以确定。这进一步导致了研究者对构效关系缺乏深刻认识,严重制约了此类催化剂材料的理性设计。

近期,中山大学材料科学与工程学院李岩副教授、王成新教授团队在2021年提出新的描述符并在SACs的理论设计方面取得重要成果之后(Advanced Science 2021, 8, 2102809; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202102809),又在CMFCs的理论设计和开发方面取得了重要突破,相关成果发表在国际著名学术期刊Advanced Energy Materials 上(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202203159) 。

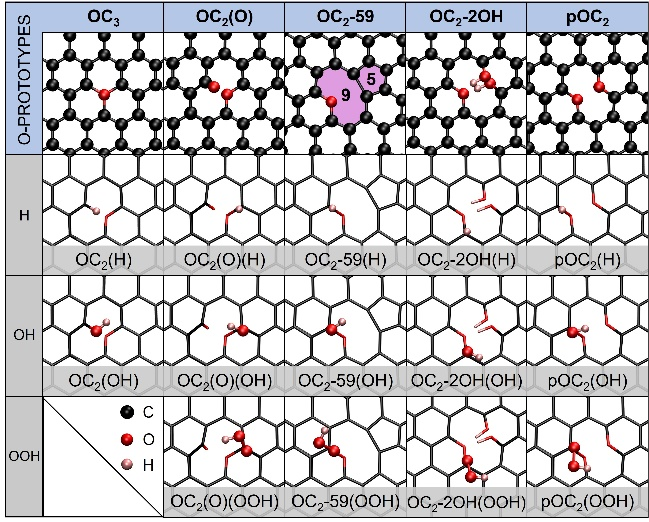

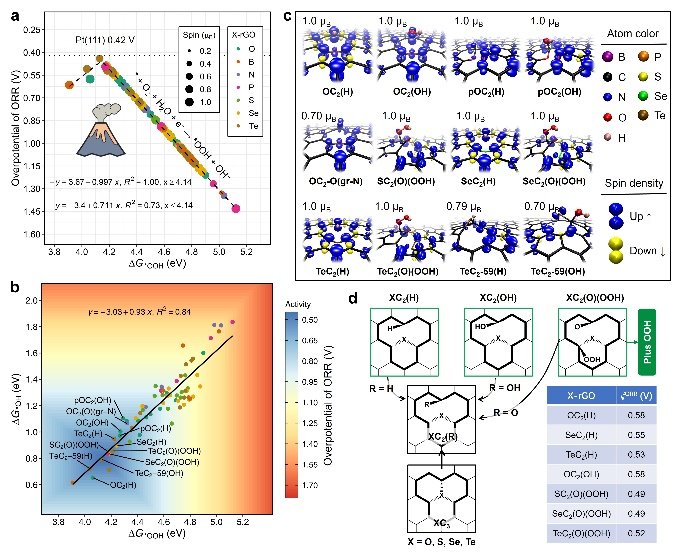

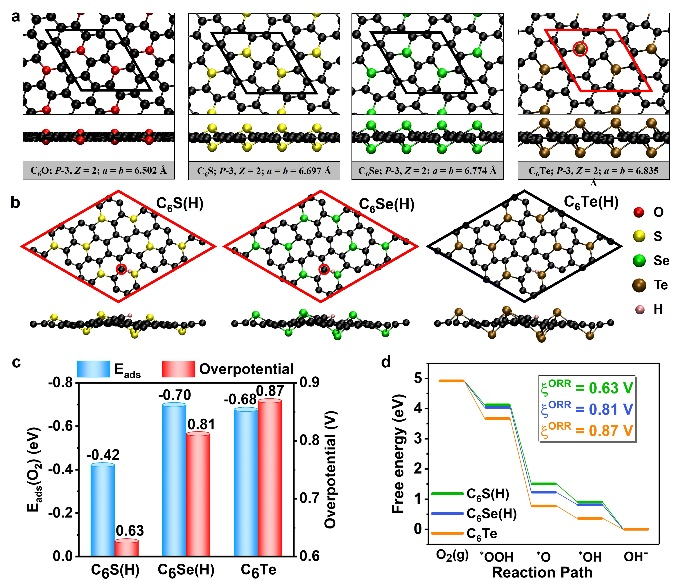

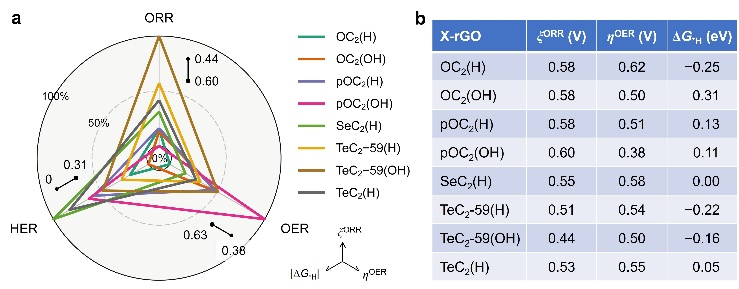

因为循环稳定性好,基于掺杂碳材料而制备的CMFCs被认为有望替代(贵)金属催化剂,但其仍然面临诸多问题。例如,CMFCs在酸、碱环境中对于氧还原反应(ORR)的催化性能截然不同,活性位点和催化机制备受争议。鉴于此,该团队将研究重点放在了长期被忽略的含氧缺陷结构上(图一),创造性地将活性位点模型建立在含氧缺陷结构特征之上。第一性原理计算表明,恰恰是这些长期被忽略的含氧缺陷导致了CMFCs在酸、碱环境中对ORR的催化性能的差异,这类含氧缺陷虽能给出较低的过电势但却无法有效吸附氧分子(图二)。而且,这些缺陷结构皆由XC3构型衍生而来,基于此研究人员提出了新颖的描述符,理论预测了一类可不依赖于缺陷工程和掺杂策略而制备新型CMFCs,其化学式为C6X(X = S, Se 和Te),并能在酸性环境中有效催化ORR。(图三)此工作的意义,不仅仅在于发现了碳材料面内含氧缺陷对于CMFCs催化ORR的重要贡献,并基于此设计了含有均匀分布高活性位点的新型CMFCs(C6X),还修正了以往对于CMFCs催化其它反应的机制的认知。(图四)

该论文的独立第一作者为我院李岩副教授,王成新教授为该论文的唯一通讯作者,中山大学材料科学与工程学院为唯一完成单位,农伟(第二作者,2021届硕士毕业生)、曾志豪(第三作者,2022届硕士毕业生)对论文亦有重要贡献。该研究工作受到国家自然科学基金(No. U1801255, 51972350)以及国家超级计算广州中心的大力支持。

图一,还原氧化石墨烯面内的含氧缺陷类型。

图二,异质原子掺杂的氧化还原石墨烯面内缺陷及其对ORR的催化性能。

图三,C6X (X = S, Se and Te)的结构及其对酸性ORR的催化性能。

图四,CMFCs对于ORR,OER和HER的催化性能。

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军